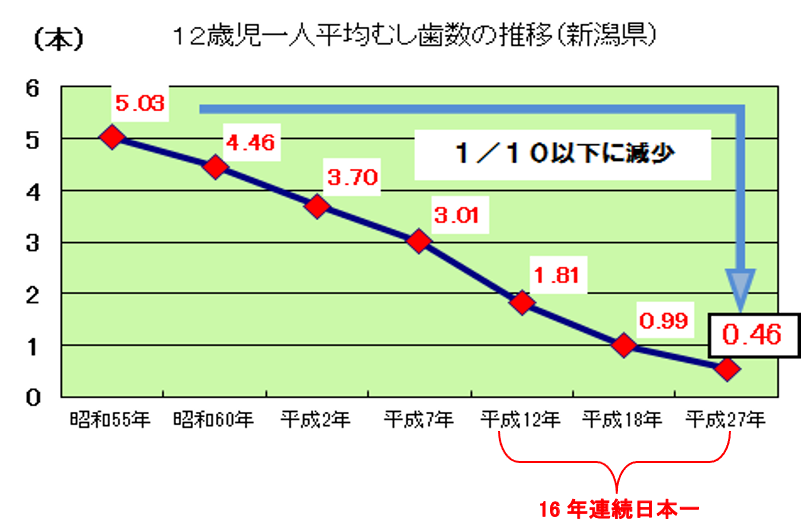

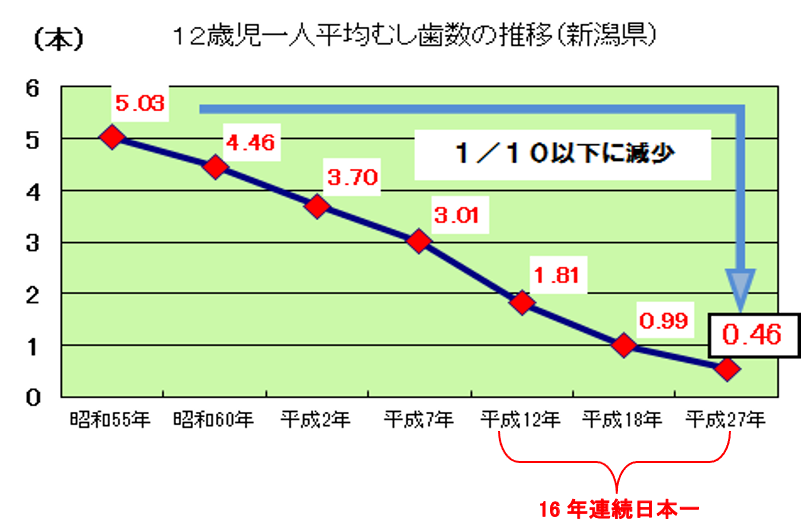

新潟県の12歳児の一人平均むし歯数は、昭和55年では5.03本でしたが、平成27年には0.46本と10分の1に減少しています。むし歯の全くない児童の割合は80.1%に達し、12歳児の一人平均むし歯数は16年連続日本一むし歯の少ない県になっています。

むし歯の減少に伴って、私たちの仕事は不正咬合を予防し、年をとっても自分の歯でしっかり食べられ、健康に生活できるように支援することに時間が使われるようになってきました。

年をとっても自分の歯でしっかり食べて健康に生活するためには、自分の歯が多く残っているとともに、食べるための機能が正しく使われていなければなりません。先日院内の勉強会に東祐子助産師をお招きし、赤ちゃんの成長についてお話を伺いました。哺乳や固形食移行期の口の機能をよりよく育てようと思った時、口だけ見ていても良い結果は得られません。特に赤ちゃんの時期は、全身の発達が口の機能に強く影響を与えているからです。しっかりおっぱいが飲める口、固形物も意欲的に食べられる口を作るためには、全身の順を追った良い発育があって初めて可能になるのです。逆に言えば、全身の望ましい育ちなしには口の機能は十分には発揮されないのです。妊娠中の注意や生まれてからの赤ちゃんの成長についても勉強が必要なことが分かりました。

赤ちゃんの時期から気を付け、定期健診を受けることによって、むし歯や歯周病、歯ならびやあごの痛みなど現在私たちが直面している多くの問題をかなり予防できると思います。そして、私たちはさらに長生きし、質の高い生活を送るようになることでしょう。歯科の立場からお母さん方の子育てに必要な情報を提供していきます。

助産師による指導風景